|

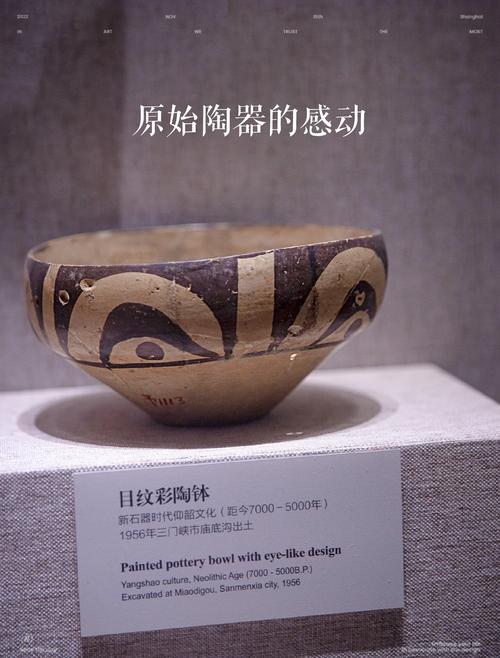

陶瓷与瓷质的区别:一场关于吸水率的科学课瓷器,作为中华民族伟大的发明之一,承载着千年的文化与智慧。然而,在日常生活中,人们常常将“陶瓷”和“瓷质”这两个概念混为一谈,实则它们在材质特性上存在着本质的区别,而这一区别的核心便在于——吸水率。今天,就让我们一同走进这场关于吸水率的科学课堂,揭开陶瓷与瓷质之间的神秘面纱。 谈及陶瓷,它是一个广义的概念,涵盖了陶器与瓷器两大类别。从历史的角度来看,人类先有了陶器,而后逐渐发展出更为精细的瓷器。陶器的原料多为普通的黏土,经过成型、干燥后,在相对较低的温度下烧制而成。由于烧制温度不高,其内部结构较为疏松,存在许多微小的孔隙,这些孔隙如同一个个通道,使得水分能够相对容易地渗透进去。因此,陶器的吸水率较高,一般在3%以上,有的甚至能达到两位数。当你把一杯水倒入未施釉的陶制容器中时,会发现水很快就被吸进了墙体之中,表面也会留下湿润的痕迹,这便是高吸水率的表现。像我们常见的紫砂壶,它就属于陶器的一种,其独特的双气孔结构不仅赋予了它良好的透气性,也正是因为较高的吸水率,才能让茶叶在其中更好地发酵和释放香气。

而瓷质则代表着瓷器的品质标准。瓷器使用的是高岭土等更为纯净、细腻的原料,并且在高温下进行烧制。在极高的温度作用下,原料中的矿物质发生了复杂的物理化学反应,形成了致密无孔的玻化结构。这种结构的分子排列紧密有序,几乎不存在能够让水分通过的缝隙。所以,真正的瓷器具有极低的吸水率,通常低于0.5%。当我们把清水倒入精美的瓷碗或瓷盘中时,即使放置很长时间,也不会有水滴渗入瓷器内部,水面始终保持平静,仿佛被一道无形的屏障所阻隔。例如,那些薄如纸、亮如镜的景德镇青花瓷,就是典型的低吸水率瓷质佳作,它们不仅能完美地展现绘画艺术之美,更能有效地保持所盛液体的原汁原味。

为什么吸水率如此重要呢?这不仅仅是一个简单的物理指标,它还直接影响着产品的使用功能和耐久性。对于餐饮用具来说,低吸水率意味着不会因吸收食物中的汤汁而产生异味或滋生细菌,保证了饮食卫生;同时,也便于清洗,不会残留污渍。在装饰领域,低吸水率的瓷器可以长时间保持色泽鲜艳,不易受到潮湿环境的侵蚀,历经岁月依然光彩照人。相反,高吸水率的陶器虽然有其独特的质朴韵味和文化价值,但在一些特定场合可能无法满足人们对防水、防潮的要求。

为了准确判断一件制品是陶瓷还是瓷质,除了观察外观和手感外,检测吸水率是一种科学可靠的方法。专业的实验室会采用特定的设备和技术来测量样品在一定条件下的吸水量,从而计算出精确的吸水率数值。当然,我们普通消费者也可以通过简单的家庭实验来大致了解。比如,可以将少量水滴在制品的表面,观察水的渗透情况。如果水滴迅速被吸收,留下明显的湿痕,那么这件物品很可能是陶器;倘若水滴呈水珠状滚动,不被吸收,则大概率是瓷质品。

陶瓷与瓷质虽同属一大类材料家族,但因吸水率的不同而各具特色。了解它们之间的区别,不仅能帮助我们在购买和使用过程中做出更合适的选择,更能让我们深刻体会到古代工匠们在制瓷工艺上的精湛技艺和不懈追求。每一次对陶瓷文化的探索,都是一次穿越时空的对话,感受着那份传承千年的智慧与匠心。 |